令和元年度地図読み山行(感想記入場所)

(浅井)

今回の地図読み研修は四季山岳会で講師を4名選抜して、プロの先生に実際の山行で講習を受けてもらった。

その講習に会費を使う事の是非についての議論はあったが、今回の地図読み山行の講師が参加者に如何に満足感を与えるかにかかっていた。

10月の例会で喧々諤々あったので、参加者不足の不安はあったが講師を含めて24名の参加となったことに、胸を撫で下した。

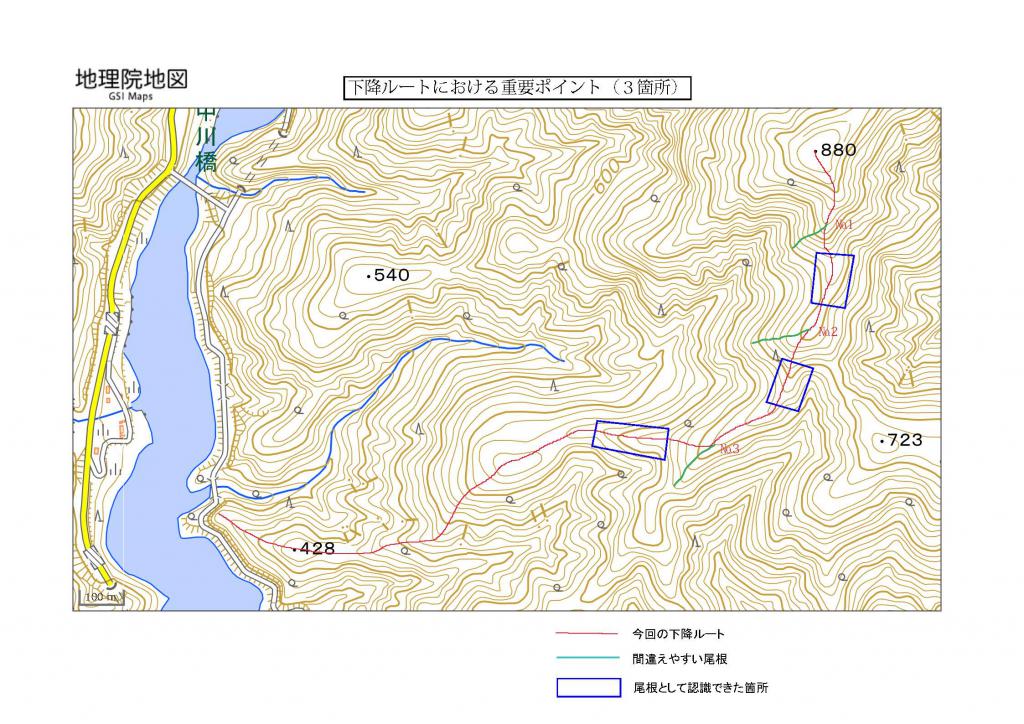

880m地点(遠見山)からの下降ルートはさすがにプロが選んだルートだと感心した。

あまり考えずに歩いていると明らかに道を間違える又は迷う尾根の分岐点が3箇所あった。

講師の言う通りWay point(ピーク・コル・尾根の分岐点等)と次のWay pointの方向・距離・高低差をしっかりと把握して、それを意識しながら歩かなければならかい事を痛感した。

下り斜面を歩くので平面距離についての把握は難しかったが、コンパスを用いた方向と腕時計の高度計の2点で大体の現在地を確認できた。

今回の下降ルートの間違える又は迷う尾根の特徴は明らかに主稜線と思える尾根に見えて、進むべき尾根がそこから見て確認しにくい尾根であった事だ。

間違えたルートに入った時に、おかしいなと思ったら進まずに止まる。そして地形図を見て方向と高度を確認する事で、間違ったことに気が付き登り返しのロスを最低限にする事を学んだ。

24名ものメンバーを束ね、企画・計画をした山田リーダーには頭が下がる思いだ。

私自身たいへん満足の行く「地図読み講習」であり、講師に講習の会費を使っても十分な成果があったと思っている。

山田リーダーをはじめ講師の皆様、お疲れ様でした。

(篠塚)

10月例会にて有料講習を会費から捻出して受講することに対し是非を問う意見や受講を肯定的な意見等が交わされ

紆余曲折の結果実施に至ることができたことを先ずは関係者に対し感謝したい。

さて、今回の地図読み研修山行は、これまでの山行とは違うものであると感じた。

ある意味で剱岳や北穂高、前穂高のバリエーションコースより高度なレベルである。

整備された明瞭なルート、誰しもが知っているメジャーな山はミスをしない限り安全な登山が出来るが

今回の遠見山は遥かに剱岳とは比べると低山だが尾根を間違えると道迷いして遭難する可能性が高いことを

実際に経験をした。

私が一番初めに先頭を歩いた際にすぐにルートを間違えたり、明瞭な尾根にも係わらずルートを間違えたことを

経験したからである。ウェイポイント、方角、高度をつかんで漫然と歩いてはいけないことを改めて思った。

今後、やぶ漕ぎ、沢登りの経験を増やすこれからの糧となる山行になりました。

ありがとうございました。

(本城)

地図読みは、山を登るにあたり必要な技術の一つであると思いますが、これまで(今年の春頃まで?)の私の山行はいわゆる一般的な登山道を行くことが多く、地図が読めなければ帰ってこられない、なんてことはありませんでした。

しかし、今年は沢へ行くようになりその必要性を強く感じていました。(本当は一般的な登山道であろうが必要な技術であるのでしょうが…)

今回学んだことのうち、特に印象に残ったことは、

1.複数の根拠からその地点を確定(推定)する

2.その地点を確定出来ないときは少し進んでから再度確認し確定すること

3.「かもしれない」という考えかた(間違っている「かも」しれない、この先に隠れたコルがある「かも」しれない…)

4.下りの尾根の選択の間違えやすさ(注意していても間違える!)

事前の地図の準備を含めて、次回の山行へ生かしてたいと思います。また、今回のようなルート(いわゆるバリエーションルート)を自分で計画して、歩いてみたい!とても楽しそうです。

山田リーダー、研修部・講師のみなさま、ありがとうございました。また、事前の準備等大変お疲れ様でした。

(はし)

今回も失敗(ルートロス)から多くのことを学びました。 講師の方からは、同じ声掛け(ポイント、注意)を何度も繰り返してくれたにも関わらず、それでも、その通りに動けない自分がいることに気付かされました。 こういった声掛けは、自分たち講習だけではなかなか出来ないこと故、講習を受けてくれた賜物と思います。 次回にも生きるよう、皆で知恵を出して継続していきましょう! 講師、および、研修部の方々ありがとうございました。

(せがわ)

とくに下りルートの尾根の分岐。地形図からのイメージと実際の見え方がここまで違うことがあるのだと、正直驚きました。万全を尽くしてルートミスをしないに越したことはありませんが、研修でこういう経験をすると、山歩きにミスは付きものでむしろリカバリーの技術が重要だと改心しました。チームでの声の掛け合い方を含め、単なる地図読みを超えた実践に即役立つプチテクも満載。正しい尾根を外れると、どこも沢に行き当たって帰還できない緊張感あふれるルートセッティングにも感心。充実の一日でした。お疲れさまでした~そして、今回参加できなかった人や、見直しをしたい人のために再企画を検討いただけると嬉しいです。